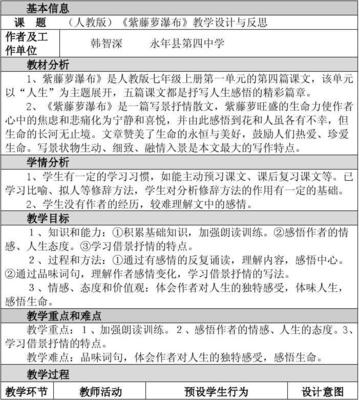

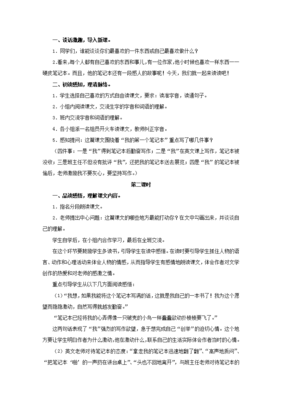

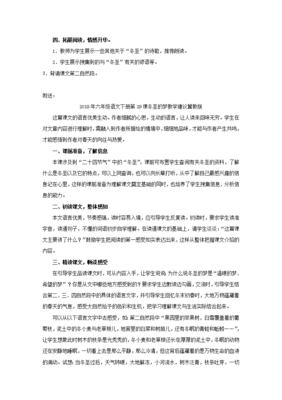

关于阅读《基于标准的教学设计》第一章“理论解读”的思考本周,我学习了《基于标准的教学设计》第一章:基于标准的教学设计的理论解读。“读书感受”教学目标的教学设计与课后反思:1,引导学生正确、流利、有感情地朗读和背诵课文,一亿的教学设计有多大?思考和理解教学的重点和难点1,重点:感知一亿的规模。学习用字母表示数字有什么感受?1.撰写教学案例是教师不断反思和改进自身教学的一种方式,可以使教师更加深刻地认识到工作中的重点和难点,这个过程就是教师自我教育和成长的过程。

教案教案,不要太教条,尤其是大学生。我建议你根据所讲的科目制定有针对性的教案:如果是文科课程,教案应该是大纲,不能教条,要发散。剩下的就要即兴发挥了,所谓的即兴也是基于你的经验。如果你特别会说话,白活了,就不要准备太多;相反,你可以给自己一些关键词和句型的提示,作为即兴发挥的指导;如果是理科课,要想讲得生动有趣,吸引人,有点难度,需要把知识点吃透,能够融会贯通,有说服力,教案要准备充分,逻辑连贯,让学生更容易理解。

1。设计意图毫无疑问,孩子们喜欢小动物。各种小动物的形状、生活习性、行为习惯、声音都是会让孩子好奇的东西。动物的主题永远是孩子们探索的重点之一。许多动物不仅生动可爱,而且十分奇妙,具有很强的艺术性,值得探索。在参加了“动物世界”的“大熊猫”活动后,孩子明显更喜欢模仿小动物了。它们有趣的样子让我灵机一动:为什么不生成一个音乐主题活动,让孩子们从小动物身上感染更多的艺术气息呢?

二、活动目标1。初步学习歌曲,探索歌曲中旋律的起伏,学习领唱和合唱的基本方法。2.体验愉悦的情绪,初步了解几种动物的生态关系。3.培养作词的能力。三、活动准备1、知识和经验准备。(1)学习并表演歌曲《大熊猫》;(2)从生活和电影中收集图片,了解各种动物素材。2.材料准备(1)《大熊猫》的音乐磁带;“谁在喊”音乐带。

自从学校发了书,我就利用课余时间看书。以下是我学到的。爱因斯坦说过,教育是一个人忘记了在学校学过的一切之后剩下的东西。这本书是为了帮助教师如何教学生“剩菜”。这本书的两位作者在课程设计和教育评价方面有着丰富的经验。他们将理论与实践相结合,提出“为了理解的教学设计”(UbD),创造“逆向设计法”,使教学致力于探索大概念,帮助学生获得持久的、可转移的理解,而不是灌输零散的、无用的知识。

和知道有什么不同?为什么理解是一个重要的教学目标?我们如何知道学生达到了这个目标?在当前课程改革不断深化,注重学生核心素养培养的情况下,如何才能构建严谨而有吸引力的课程体系,注重理解,提高学生的能力?格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格在《理解的教学设计》(第二版)中回答了这些问题和其他相关问题。

本周,我学习了《基于标准的教学设计》的第一章:基于标准的教学设计的理论阐释。我的学习体会是:课程标准相对于传统的教学大纲,提出了最基本的课程目标,这是所有学生都应该达到的目标。但与教学大纲相比,它并没有规定固定的知识点,而是描述学生的学习结果。为了达到这种学习结果,教师可以有针对性地进行教学,真正把教学的自主权还给教师。

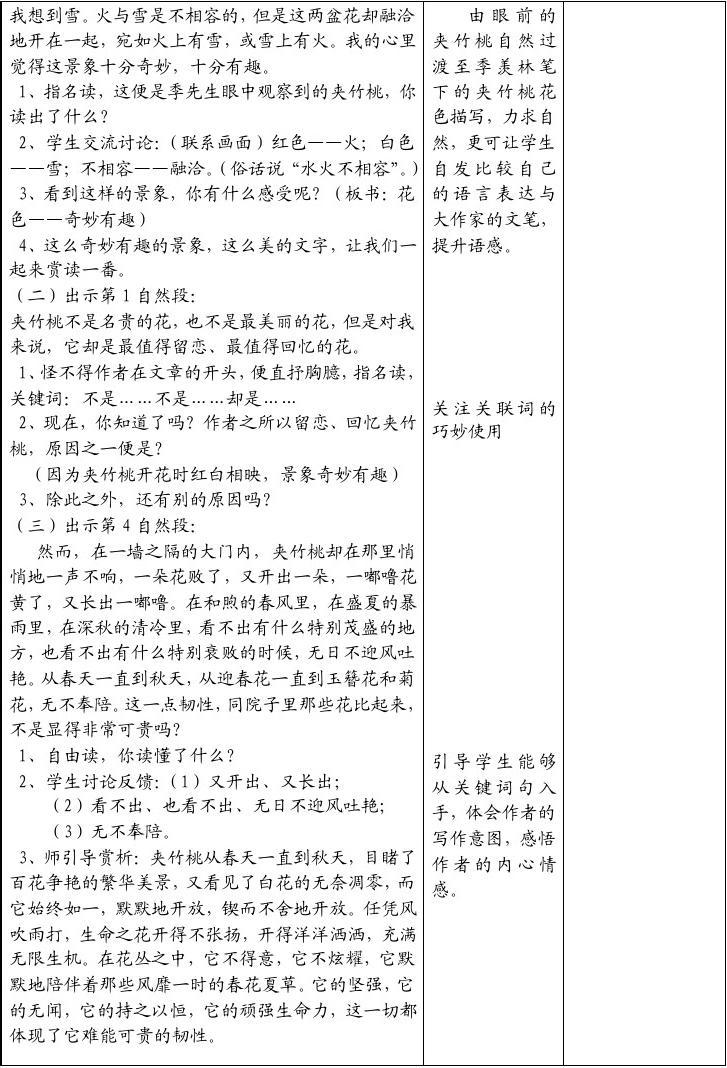

复习内容:第三章和第四章,明确目标,提到了“标准制定”和“分析标准”的问题。我想,我们的教学不需要太担心“标准设定”,因为我们有“课程标准”。只要我们的课堂是严格按照标准设计的,就不会有越位和缺位。要让教学基于课程标准“回家”,就要思考“教什么”、“教到什么程度”、“怎么教”的问题。以我们语文课为例。我们有一个阶段性的目标,就是每年在读写、写作、阅读、锻炼和口语交流方面能达到什么样的标准。课程标准里写的很清楚。我们需要做的是如何实施和执行标准。因此,我们应该认真学习课程标准,并严格执行。

的确,对标准的解读非常容易出现偏差,要么提高要求,要么降低要求。达不到目标的要求显然是不可能的。以语文为例。为了使一篇课文的教学目标准确,在“析标”的过程中,要了解单元导语、语文元素、整合课后题型要求、梳理交流平台中的知识点。掌握这些,对我们的“分析标准”会有很大的帮助,让我们的教学“回家”。

第十章为理解而教节选:就其本身而言,教永远不会导致学,而只有当学习者对学进行了成功的尝试。成就是学习者成功理解他们所教内容的结果。教材既不是地图,也不是行程单,而是在有明确目标的旅行中起到辅助作用的旅行手册。思考:作为教师,不仅要改变教学内容的呈现方式,还要改变对教学意义的理解,在学生的认知规律中找到逻辑主线。

他说:“知识是取之不尽的,工具就在手中,你必须不断地仔细使用它们,以培养熟练的技能。语文无非是个例子。有了这个例子,学生应该能够举一反三,培养阅读和写作的熟练技能。”由此我明白了,上课不能讲太多,而要忽视学生的学习,遏制学生的主动性。要学会以课本为例,把规律运用到课本上,教会学生举一反三。不能拘泥于课本,要让学生多读课本之外的书。

1。教师撰写教学案例是教师不断反思和改进自身教学的一种方式,可以使教师更加深刻地认识到工作中的重点和难点。这个过程就是教师自我教育和成长的过程。2.教师撰写教学案例的过程是指导自身教学实践的外部教育理论和内部教学理论相互转化的过程,可以为新教师和在职教师提供丰富的实践情境,有助于教学中理论联系实际,培养分析问题和解决问题的能力。

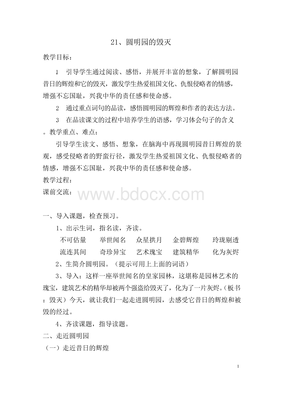

教学目标:1。引导学生正确、流利、有感情地朗读和背诵课文。2.自学新单词,学习诗歌中的3个新单词。3.要理解一首诗的含义,可以借助图片想象诗中描绘的情景,感受古诗的语言美和意境美,理解不断学习新知识的深刻内涵。教学重点:理解诗歌,想象诗歌中描绘的场景,引导学生通过朗读和背诵感受诗歌的语言美和意境美,帮助学生积累丰富的语言材料。

教学过程:1。介绍情况,走近诗人。1.板书:朱(xρ)指导读写;2.学生简要介绍诗人;3.老师谈:朱的许多思想成为明清时期的治国之策。他取得如此巨大的成就,是因为他一生勤奋学习,积极思考。有一天,他走到一个池塘边坐下(媒体放图)。一池清水引发了他对读书的思考,写下了这样一首诗(全诗见上图)。第二,读诗,感受诗。

教学重点和难点1。重点:感知一亿的规模。2.难点:培养学生的数感。备课纸,实物投影,计算器,尺子。教学过程1。复习旧知识,引入新课。老师在黑板上写下。问:这个数字是什么?应该怎么读?学生能读会写这个数字,但是一亿到底有多大,谁能用身边的事大胆描述一下。今天,我们来探讨一下一亿到底有多大。(揭黑板题:一亿有多大)【设计意图:开门见山,通过谈话引入,简洁明快,直奔主题。

老师:闭上眼睛,让我们在脑子里大胆猜一下:一亿有多大?(师生一起猜)。学生发挥想象力,谈论想象中的一亿的大小,老师:学生的想象力真丰富,老师和你一样好奇。我想知道我们的猜测是否正确?有什么好的方法可以验证吗?2.操作验证,第一步:确定方案(1)确立研究问题。一亿张纸叠起来有多厚?老师启发学生思考:如果要研究一亿张纸叠起来有多厚,真的需要找一亿张纸直接叠起来测量吗。